法轮功学员冯刚夫妇(明慧网)

二零零九年底,我在看守所得知冯刚离世的消息。如果不是因为我对安全的忽视,不会牵连那么多人(十三个同修),冯刚也不会被迫害死,且死得不明不白。出狱后,我在明慧网看到同修回忆冯刚在人间炼狱所经受的丧心病狂且旷日持久的残酷折磨,他以金刚般的意志视一切邪恶势力和残暴手段如无物。寒冬的旷野中,如刀的凛冽朔风,咆哮肆虐,所到之处百草皆靡,独有一棵傲然屹立,宁折不弯,那就是如同冯刚一样的大法弟子。冯刚的尸体冰冻在冷柜中已经八年多了,即使肉身冰封万载,一颗高贵的灵魂依然拥有溶化冰山的能量,驱尽残冬,引来遍地黄花。二零零九年十月十四日,大连市沙河口区法院对我非法开庭。事先未通知家属、未通知律师,甚至未按法定程序提前三天通知我本人。非法庭审结束后,主审法官李边江踱到我身边,先是询问我脚伤的情况,我简单回答后,郑重告诉他:“李法官,在法轮功问题上,可要摆好自己的位置啊。”李说:“你写的那些被作为证据的文章我都看过了。你确实很有才华,可惜,你不该和共产党作对啊。”我回答说:“作为法官,应该专注法律问题,而不是和谁作对的问题。”

“和谁作对”是政治打手的思维,是所有政治运动中扣帽子、打棍子时底气十足的理由。

二零零九年十一月二十七日,沙河口区法院非法判我七年。我以绝食表达抗议,遭大连看守所警察灌食,并被戴背铐三十多小时。

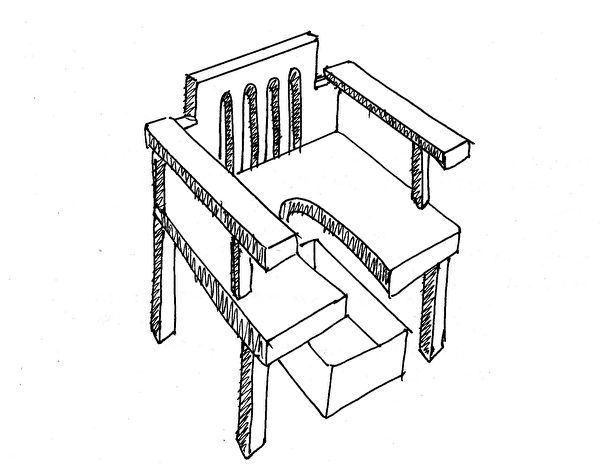

中共酷刑示意图:背铐 (大纪元)

后来我才知道,在公安、检察院、法院一审期间,两位北京律师——兰律师和张律师,不辞辛劳从北京到大连去了六趟要求会见,都被大连看守所非法拒绝。直到最后一次,大连中级法院为了核实我对上诉的态度,才勉强允许我和律师见面。这也是我七年冤狱期间唯一一次和律师见面。二零一零年四月二日,我被劫往辽南新入监监狱。因拒绝穿囚服,被犯人围殴并强行扯下、扔掉身上衣服,强制套上囚服。

二零一零年四月二十二日,我被劫往沈阳第一监狱。入狱不到半个月,即被该监狱第十八监区犯人谢广林、陈巨宽、陈金江寻衅殴打两次。第二次被殴打后,我向值班警察张效筠投诉,张竟然漫不经心地说:“打坏没有啊,打坏了去医院验伤。”(谢广林,杀人犯,在二零一零年下半年曾因涉嫌另一宗杀人案被黑龙江警方带走,大概一年后被送回。自称其家人买通周永康身边的人得以脱罪。果然如此的话,当权者应对周永康遗漏的包庇罪予以追诉。)

二零一零年十月十一日晚和次日早,我被十八监区犯人陈巨宽、张金龙、林洪洲等先后两次殴打,并被警察常红、刘爽押送严管队。在严管队一日三餐喝苞米粥,连续喝了十四天。

胡国舰遭监狱迫害被送入本溪中心医院时的照片(明慧网)

十八监区个别警察和犯人比较邪恶,法轮功学员黄刚、胡国舰(二零一八年五月死于本溪监狱)、尉志义先后在此监区被迫害。二零一一年六月一日,他们把我从十八监区转往一监区二管区,原因是凌源法轮功学员侯彦双刚刚死于这个管区,为了平衡各监区法轮功学员的人数,我被转到这个有二百多犯人的地方。

法轮功学员侯彦双(明慧网)

在十八监区,因为我拒绝佩戴具有罪犯标识的胸卡,监区长李世广连续剥夺我的购物权九个月时间,直至离开。手纸、洗衣粉、肥皂、牙膏、牙刷等,这些基本生活用品的匮乏,关乎尊严。比如,为解决刷牙问题,曾有很长一段时间,我只能趁人不注意时到洗漱间捡拾别人扔掉的牙膏皮,挤用其中少许的残留物。到了一监区二管区后,副监区长陈东自称是我的直接主管。为了让我象征性地表示接受劳动改造,比如记记账之类,陈东费了很大心思,都被我拒绝。有一次他冲我吼道:“监狱里警察、犯人都得干活,你凭什么就不干活?”我回答说:“警察工作是出于职责需要,犯人干活是劳动改造的要求。我既不是警察,也不是犯人,没有义务干活。”从此陈东再不提干活的事,而是把监区食堂安门上锁后,把我的活动范围限制在食堂里,隔绝与其他服刑人员的接触,由专职打饭的犯人张伟辉负责监视。(二零一五年十月,张伟辉死于心梗。)

二零一二年二月份起,沈阳第一监狱发起“在监狱内消灭法轮功”运动,由监狱长王斌、副监狱长刘世刚具体负责转化法轮功学员。当时狱方提出,法轮功学员只有两条路,“要么死,要么转化。”所用的手段主要是长期剥夺睡眠、限制饮食。当时我住在该监狱二号楼四楼,一监区一管区的郭春占长期在二楼的“警察谈话室”被折磨。据后来有犯人称,郭春占和李尚诗是沈阳第一监狱遭受折磨最严重的两个人。(郭春占历经九死一生,于二零一三年走出沈阳第一监狱,根据网上消息,因长期遭受迫害造成脏器衰竭,死于出狱后的二零一五年四月三十日。李尚诗在狱中死于二零一三年十一月被押高戒备期间。)

二零一二年五月八日至二十一日,我被关押在监狱二号楼四楼的黑屋子里连续熬鹰十三昼夜,五月二十二日被检查出胸膜炎、胸腔积液。

二零一二年六月,我家人到监狱探视,发现我走路都得别人搀扶,追问原因。陈东漫不经心地说了一句话:“这是妈妈打孩子。”

究竟是什么样的心态,天大的罪恶都能心安理得,还能冠冕堂皇找到邪恶的说辞?按照陈东的逻辑,北京红黄蓝事件完全可以解释为:叔叔们喜欢小朋友!

这个陈东,召集监区所有警察开会批斗我转化不彻底、说话不算数。他说:“你这种人,是说话算数的。既然已经答应转化了,也得说话算数。为什么要反复?”这又是什么样的逻辑!

这个陈东,在我离开黑屋子后,继续逼我以答卷的形式搞所谓“巩固转化成果”,被我拒绝后,公然宣称:“如果不听我们的,到期也不会放你,一直关你二十年。哼,欲加之罪,何患无辞!”

“欲加之罪,何患无辞”是罪恶行径,往往是作恶者只做不说的,陈东竟然洋洋得意地挂在嘴上。

这个陈东,有一天逼我答卷被我拒绝后,一边往外走,一边吵吵再让人去把铁凳子搬来继续折磨我。这时,一个犯人待陈东走远后对我说了这样一句话:共产党把你们这样的人绑到老虎凳上的那一刻,就已经表明了这个党的无能。

公道自在人心!

二零一二年八月,我被送往设有结核监区的铁岭监狱。铁岭监狱多名警察听说我出现胸膜炎症状的原因后,都对沈阳一监的转化运动表示“不可思议,无法理解”,还有警察称其为“法西斯行径”。

在铁岭监狱听说辽宁省公安厅法轮功学员彭庚的情况。彭庚之死有两种说法,一种说是因为拒绝服药导致肺结核病症加重去世;一种说法是因为绝食被灌食不当死亡。

二零一三年三月,沈阳第一监狱阎天翔、韩东、刘爽等人去铁岭监狱了解我的“思想状况”,我当即表明对自己信仰的坚定,斥责他们暴力转化手段的无耻。

由于我给铁岭监狱写信揭露和控告沈阳第一监狱对我的转化迫害,二零一三年六月二十五日,我被劫回沈阳第一监狱,当天即押往高戒备监区(第十九监区),铐老虎凳连续三天三夜。

关押高戒备头十五天,每日三餐全都是苞米粥。第十五天我因胸背疼痛到卫生所透视发现,出现胸膜炎、肺结核症状。

这次在高戒备下共关押两个月(六月二十五日至八月二十三日)。这六十天里,正是天热的时候,没洗过一次澡,没洗过一次衣服,不允许洗脸、洗手、洗脚,上厕所不允许用手纸、只能用水冲,每天从早六点开始挺直腰板坐在大约五厘米宽的木板凳上,直至晚十点。夜间不允许如厕,经常有犯人憋不住尿在褥子上,晚上被褥铺开,令人作呕的尿骚味、臭脚味、汗味经宿不散。这次高戒备折磨,监狱逼我再次“转化”后,送我到卫生所住院。

中共刑具:强迫法轮功学员坐的小凳(明慧网)

住院期间,遇见同样出现肺结核症状的盘锦法轮功学员李尚诗。李尚诗于二零一三年中秋节前离开医院回到高戒备监区。临走时他告诉医生他咳痰带血,但还是被要求出院了。大约两个月后的一天下午,李尚诗因大量吐血被高戒备监区送到卫生所,当晚出外诊后离世。李尚诗是紧随我之后被监狱最后一个实施转化迫害的。他曾亲口告诉我,高戒备监区和监狱教育处多次残酷折磨他,数次使用熬鹰手段,最长的一次被连续熬鹰十七个昼夜。

李尚诗曾经被高戒备监区坏得出名的杂役犯人孙有才使用各种手段迫害。孙有才,人称“狗才”,坏到什么程度呢?仅举两例。

其一,为了折磨被铐在老虎凳上的人,孙有才发明了一种阴损的手段:强行脱光人的裤子和内裤后,用刷厕所便池的硬毛刷刷人的肛门,待出血时,用辣椒油拌上清凉油(也可能是风油精,记不清了)涂抹在人肛门伤处,在别人的痛苦嚎叫中寻求刺激。

中共刑具示意图:老虎凳(明慧网)

其二,一次,因为有个犯人得罪了孙有才,他趁犯人外出时,去厕所弄来大便掺进他仇家事先拌好的凉菜中。被李尚诗发现后,李尚诗一边苦劝“这是天打雷劈的事,千万做不得”,一边拚命把菜盆夺下扔掉。

这个坏透了的孙有才,据说是监狱长王斌的眼线,其告密信息直通王斌。大约在二零一二年,终因做恶太多,民愤太大,据说被王斌安排转入别的监狱。

二零一三年一月二十三日,因胸膜炎症状消失,我回到一监区二管区。后因脚伤于四月十六日住院,期间先后去中国医科大学附属第四医院、沈阳市骨科医院、中国医科大学附属第一医院,初诊结论是术后骨髓炎。

二零一四年底,在卫生所住院期间见到阜新法轮功学员高雨民,他从警时间长达二十九年,还做过国保警察,并于二零零二年亲手绑架过阜新当地的法轮功学员。因缘际会,最后竟然也走入法轮大法修炼。据网上消息,高雨民出狱时已被迫害成植物人状态。

二零一四年底,碰到了哈尔滨法轮功学员刘占海,刘占海后来因绝食死于二零一四年底,据犯人称,他死时吐得身上都是血。

二零一五年一月十三日从监狱卫生所出院。出院的原因是本监区有个犯人周广斌因心脏病在外面医院做支架手术后回监狱卫生所,卫生所床位紧张,需要给他腾出床位。(周广斌在农历大年前几天死亡。)

二零一六年七月三日,七年冤狱终于熬出头。这一天,风清气朗,我印象里似乎是沈阳最好的天气。适逢周六,监区一个负责管教的警察自称特意出勤送我。往监狱大门口走的路上,谈起门外等候的亲属,这个警察说:“出去别再整这个那个的啦。这么多年,你也看明白了,关键时候不还是得靠家里人吗?”

我听出他的话外之意,回答说:“这么多年,如果不是我们海内外同修和正义人士的持续关注,我们在这里的处境,不知还要悲惨多少倍!”

听完我的话,一向口才极佳的他默不作声了。

是的,如果不是天下善良人对我们悲惨处境的持续关注和呼吁,我能不能活着走出监狱还是未知。

粗略盘点一下我直接见证和第一手转述的法轮功学员死亡案例情况。

如果没有这场针对法轮功学员发起的虐杀式的迫害:

1. 大连法轮功学员冯刚不会受我牵连死得不明不白;

2. 凌源法轮功学员侯彦双不会死在监狱里(沈阳第一监狱一监区二管区);

3. 辽宁省公安厅法轮功学员彭庚不会因绝食或肺结核死于监狱中(铁岭监狱);

4. 盘锦法轮功学员李尚诗不会死在监狱里(沈阳第一监狱高戒备监区,因突发吐血而死);

5. 哈尔滨法轮功学员刘占海不会死在监狱里(在沈阳第一监狱高戒备监区因绝食而死);

6. 葫芦岛法轮功学员郭春占不会因脏器衰竭出狱不到两年即死亡(曾在沈阳第一监狱一监区一管区、高戒备监区长期遭受残酷折磨);

7. 抚顺法轮功学员胡国舰不会死于监狱中(再次被迫害时死于辽宁本溪监狱,此前曾在沈阳第一监狱十八监区、一监区二管区被迫害)。

……

我出狱当天,监狱毫无法律依据地拖延我出狱时间,说是为等我住所地政府人员来交接,直到大连当地街道等不明身份者多人到达监狱门口才放我出去。

我出狱后大约一周(七月九日前后),当地街道和派出所竟然在我家门口和阳台对面楼顶各安装一个摄像头。门口摄像头正对楼洞,而对面楼顶的摄像头正对我家两处阳面卧室,还都是红外线的。

我遭冤狱后,我妻子被当地街道伙同派出所绑架两次,一次关押在看守所十五天,一次关押在抚顺洗脑班三十天。丈夫陷冤狱,妻子奔走呼吁乃人之常情,凶手为了进一步掩盖和打压,再把我妻子也抓起来。这种令人不齿的下作手段多年来不停歇地重复使用在法轮功学员身上,进而蔓延到维权律师以及上访等对社会不公的抗争者身上,以至今日。

二零一七年四月,因工作需要,我到大连市出入境管理局办理护照,得知身份信息被锦绣小区派出所郭姓警察做了备注,限制办理护照。

近几个月乘高铁出行,连续两次被穿警服的人事先守在车厢座位旁,强行拍照、翻包,被有针对性的骚扰性执法。

难以计数的法轮功学员的苦难经历,我们不说外人永远都不可能知道。现在即使说了,有人可能也不相信,因为这场迫害的邪恶,已经到了令人难以置信的程度。这篇文章的副标题和这几句话,是为了回应有些人挑剔法轮功学员不分场合、不分时机、不分对象讲真相,往往扫了他的雅兴。

修炼法轮功之前我曾经在基督教中徘徊,《圣经》记载,大洪水来之前,正在打造方舟的诺亚,曾经殷勤招呼乡人在大洪水来时到方舟避难,却总是招来嘲笑。请大家一定吸取历史的正面教训,千万不要做个嘲笑者,嘲笑送给你真相人:了解真相是得救的希望。

七年冤狱,遍览众生相。我发现无论好人坏人,都不喜欢恶,只不过坏人往往把暴力和恶施加给别人;

无论好人坏人,都不喜欢假,只不过坏人往往用欺骗和谎言愚弄别人;

无论好人坏人,都不喜欢被整、被斗,只不过坏人往往把别人当批斗对象。

也就是说,无论好人坏人,对“真、善、忍”的价值,骨子里都是喜欢的。因此,我理解,“真、善、忍”在宇宙中是扎了根的,假、恶、斗是没有根的。冰山再大,一旦漂浮在海里,早晚会融化掉。基于“恨”的假、恶、斗,在对“真、善、忍”发起挑战的那一刻,就已经注定了它被消解的结局。

无论在远古的洪荒时代,还是在所谓科技发达的今天,船,都是人类面临灾难时希望和救度的象征。牢记“真、善、忍”的美好价值吧,那是每个人生命的法船。

迫害者的报应:

二零一二年在监狱内搞起的声势浩大的转化运动,决策一定是来自政法系统最高层,时任政法委书记周永康、司法部长吴爱英的罪恶自不必说。

辽宁省司法厅长张家成,先是非法剥夺我的律师执业权,后主导在监狱内对法轮功的迫害,尤其对于二零一二年发生在监狱内的消灭法轮功的运动,罪责难逃。

沙河口区法院院长曲云杰、大连市中级法院院长李威,把法律当玩物,视人命如草芥,是迫害我的主要打手和工具。

以上人权迫害者,都已经遭到报应。愿如今的他们在困境中沉心静气,看清在这衰败的世道中曾经经历和正在发生的正、邪、善、恶,复苏自己蒙垢已久的人性和良知,找回心底的善良,找到生命的希望,唯有如此,方不枉这一世的浮沉。

王永航律师:从旁观到亲历和见证

(明慧网:http://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/10/王永航律师-从旁观到亲历和见证(下))