在大纪元记者的专访中,葛特曼表示,人们很容易从《大屠杀》一书的名字上,认为书中写的都是中共酷刑和活摘器官的问题,但实际上,在他看来,这本书完全都是写的法轮功问题。他希望纽西兰政界和媒体人士,都能够认真读一下这本书,这对他们客观认识法轮功、以及认清中国/中共的真实现状,都会有帮助。

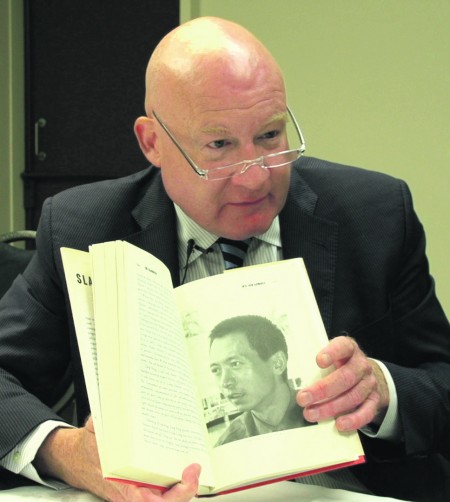

2018年8月16日,葛特曼在纽西兰惠灵顿接受大纪元专访。图为他向记者展示他的著作《大屠杀》。(视频截图/大纪元)

葛特曼说,这么多年来,西方因为没能认识到法轮功在中国问题中的重要性,所以在中共活摘器官这样的极端非人道问题上也视而不见;《大屠杀》以一个西方媒体人的视角,通过对一个个有血有肉的法轮功学员的深度采访,让读者在认真读完全书之后,可以自己勾画出法轮功问题的全貌,并对法轮功问题对中国乃至世界的影响,得出自己的结论。

由于中共这些年来在海外的宣传,加上像纽西兰等国家对中国经济贸易的依赖,让很多西方高层人士对法轮功遭受的迫害避而不谈,唯恐触碰中共的敏感神经。葛特曼说,他们很多人都没有意识到中国现在已经发生了巨大变化:政治方面,习近平当局动作不断;经济上,前任政权留下来的问题正开始显现出来,所以那些还抱着原来的认识与中共打交道的人,显然是“有些过时了”,很多事例都显示,对中共罪行的强硬态度,并不会影响贸易发展。

早就对法轮功问题感兴趣

戈特曼表示,很难确切地说出到底什么时候开始对法轮功、以及以法轮功学员为主要受害者的中共系统活摘器官开始调查的,“但我真正开始接触到法轮功是在1998年,那年冬天,在北大,那时我在北京。”

“到了1999年,我对法轮功问题就更加感兴趣,因为这显然是件大事,铺天盖地,是到那时为止,中国发生的最大事件。”

“到2005年、06年,我决定要针对这个问题做点事,写一本书,也可能不是书,而是一部纪录片——关于法轮功和中共当局之间的矛盾。”

“但一定要非常全面和完整——我不想(像其他人那样)去报导法轮功的信仰活动,也不想去分析那些书籍,我想去研究他们的行为,因为行为才是最重要的。”“行为才决定真实性”。

《大屠杀》探讨的是法轮功问题

葛特曼真正开始采访,是在2006年,他的足迹遍布北美的美国和加拿大、大洋洲的澳大利亚、亚洲的泰国、台湾等地,以及欧洲的许多国家。在7年中,他前后采访了一百多名法轮功学员,认真聆听他们每一个人的故事、试图记录下每一个细节,包括他们在某一时刻的所思所想所感。

葛特曼说,他是在采访法轮功学员时,意识到中共当局广泛地、系统地摘取法轮功学员器官的问题的。之后,他的书中才逐渐增加了有关活摘器官内容的份量;而《大屠杀》这本书的名字,也不是他最初取的名字,而是出版商给出的名字。

“在某种程度上,人们容易认为这本书是关于中共活摘器官的,但实际上这本书的大多数章节,都是写的对法轮功的迫害、镇压——从开始到随着时间逐渐扩大——这些才是这本书的精华。”

“这本书10个章节中至少有6章是有关中共为什么要迫害法轮功、迫害是怎样发生的、怎样达到这种状况的”。

“这本书写得非常详细——是在调查过程中才开始引入活摘器官问题的。”

像是在读一本小说

针对《大屠杀》一书的写作方式,葛特曼更愿意把自己定位在“作家”而不是“记者”上,尽管他为此前后花费了7年多时间调查,采访了100多名法轮功修炼者。

“尽管这本书所写的都是事实,人物、地点、以及涉及到的一切,但总体想法与其它的著作有所不同;比如《血腥的活摘器官》报告,在某种程度上更像是一份法律文件,而这本书则更倾向于让人们去阅读,而不是(像上述报告那样)用来研究和翻看。”

“人们不知道这本书是真正地在写人,(读到的)不只是一个个单词,而是一个个活生生的人。”

“书中涉及的每一个人物,我都深入地发掘他们的特点、性格等,相当地深入,我想要获得真正的信息。”

“所以我写这本书几乎就是一种——不是以一个记者来考量——几乎就好像你是在读一本小说。”“就是那种书,你拿起来就不想放下的书。”

每一章都是一个动人的故事

葛特曼翻开《大屠杀》,指著上面的图片说,“其中一章是写韩广生的(原沈阳司法局局长,2000年出逃加拿大),他怎么样建造的龙山教养院——这个劳教所主要用来关押女性法轮功学员,她们在这里生产的蜡烛,都贴著泰国制造的标签”,他手指著一张照片中一个只剩一副骨架的女性说,“这名妇女饿死在里面”。

葛特曼继续翻著书,一边指著其中的一些照片,一边说,“还有一些章节是写法轮功学员在中国逃亡的故事。这个是王玉芝(后被加拿大政府营救到加拿大),这是赵明(清华大学毕业后留学爱尔兰,在回国探亲时被抓捕,并被监禁了一年,后被营救回爱尔兰),这个是莲女士(Lotus)……,这些都是重要章节,每一章都讲述了一个故事。”

“不过最重要的章节可能是这一章”,他指著长春插播事件的参与者照片,“这是大卡车(长春插播事件主要参与者刘成军的绰号)”。

“我采访了很多人,他们认识那些法轮功学员。他们认识大海(长春插播事件参与者刘海波的绰号),这是侯明凯的妻子;其中一个主要的信息来源就是唐峰,他认识他们每一个人。”

“书中的一些部分有关活摘器官,实际上我也确实发现很多有力的证据——受害者除了法轮功学员,维吾尔人、藏人和家庭教会成员也有被活摘器官的。”

考验耐心的艰巨工作

葛特曼说,尽管在调查过程中发生过车辆被砸坏洗劫、调查员在香港遭到恐吓等事件,但这些对他来说都不算最困难;“真正的调查非常非常难做,冗长乏味,常常让人感到精疲力竭。”

“我采访的一些人,是从中国逃出来的难民——他们曾经遭受酷刑折磨,曾经被置于难以想像的压力之下,他们失去了家庭,失去了孩子——去采访这些人,从他们那里得到真实的信息,就得耐心地聆听他们诉说。”

“有时可能是3个小时,有时可能是4个小时,甚至6个小时”,“王玉芝的采访花了3天时闲”,“他们带着那么多的伤痛,他们必须从伤痛中走出来,才可能开始讲出他们真实的经历和感受,而这个过程往往都要4、5个小时”。

“这相当考验耐心,在我看来真正的调查都是这样进行的”,“必须等到合适的时机,才能提出合适的问题”,“如果提问太早,很可能得不到真实答案,那这样的调查就不可信”。

“而对于中共当局的这些指控,都是有害的、残暴的,为支持这样的指控所作的调查,就必须非常确信,而对于见证人的信心的建立,必须花费很长时间。”

因为之前他曾经参加了一个网络会议,身在中国的一名证人第二天就失踪了,之后再也没有任何消息,并且他的家人也都死去,所以葛特曼决定不在中国做调查。

“我不想要任何人因为我的书而死去”,“已经有太多的人因为被摘取器官而失去生命”。“所以我去找那些来到国外、相对安全的人作证”。“尽管他们仍很害怕,还很担忧,他们遭受过巨大的创伤、痛楚和困境,但至少这样不会有任何人会因为调查而失去生命。”

采访揭出中共活摘器官罪恶

他在对法轮功学员进行深入采访时,这些法轮功学员大多数都有过被强行采血、做莫名其妙体检的经历。葛特曼举了个例子,他在加拿大采访一名50多岁的法轮功妇女时,这位女士非常地详细地跟他讲了她在遭受监禁时,受到的种种酷刑和折磨,中间提到被强行体检、医生翻开她的眼睛用手电筒照眼睛等,但其余的只是一带而过;凭著媒体人的敏锐感觉,葛特曼意识到其严重性,就非常细致地询问了整个体检的过程。

但这位老年女士仍然不停地讲她遭受的酷刑,有几次葛特曼不得不打断她,试图把她拉回到那个奇怪的体检上来,这让这位女士很不高兴,葛特曼说,“在她看来,我跟你讲我遭受的如此惨烈的酷刑你不听,你偏要问我那些毫无意义的体检”。

“他们很多人都是这样,没有意识到发生在他们身上的事情到底有多严重;但反过来讲,这让我更加确信这些事情的真实性。”“我知道如果正常的体检,会检查视力,但那种方式检查眼睛,是在检查眼角膜(做移植用的);而那种验血,也更像是为器官移植获得血型匹配数据所做的。”

殊途同归 揭惊天黑幕

葛特曼说,尽管他在《大屠杀》中所做的调查与两位大卫(乔高和麦塔斯)在《血腥的活摘器官》报告中所做的调查方式不同,并且是互相独立的,但两项调查结果却非常相似:一个是从2000年到2008年,大约有6.5万法轮功学员因为被强摘器官而失去生命;另一个是从2000年到2006年,中国有4-5万例器官移植无法说明来源。这个结果,从另一方面证实了中共大面积活摘法轮功学员器官指控的真实性。

“因为我曾在大陆生活过,我不相信中共官方的任何数字,那些都是编造的”,“与乔高和麦塔斯的方式不同,我决定与证人交谈,这就是之所以花费如此长时间的原因所在”。

“这些证人遍布全世界,有从中共反正出逃的,书中包括一位局长,有劳教所所长,有(专门迫害法轮功的机构)6•10办公室的官员,还有一些医生,一名监狱看守,当然还包括一些难民,这些人非常重要”,“我自己采访了100多名法轮功学员”。

“虽然采取的方法截然不同,但我们对于中共强摘器官的指证却非常相似,这也是为什么在最新的更新报告中,我们联手工作的缘由。”

最新报告翔实数据 中共罪恶铁证

葛特曼说,他原来调查估计的数字——8年中6.5万名法轮功学员死于被强摘器官,这确实太少;尽管他一点都不相信中共的官方数据,但最新报告中的数据,都是经过大量的分析和计算,对一家家医院的床位数、周转率、移植后抗免疫药物的消耗量等的分析和计算,而得出的结论,可信度相当高。

“不过因为我们不清楚中共在每一个人体上摘取器官的数量,可能是1个,也可能是2个或3个,所以目前还无法估计被摘取器官的人数”,“只能估计每年大约有6万到10万非法移植器官数量。”

“这个更新报告,并不是早前的书和报告的替代——那里面都是真正的证据——而最新的报告,只是为原来的一项证据——即器官移植数量,提供了更详尽的证据(数据)。”

“所以,到现在,这已经不仅仅是一本书或者一个故事,而是一个研究领域”,“这项研究第一次造成了巨大的冲击:美国国会在最新报告发布后两周,就通过了343号决议案,并援引这些可信和持续的调查报告,要求中共停止系统摘取良心犯器官、并停止迫害法轮功;3周后,欧洲议会也通过了类似的决议案;与此同时,各大媒体包括CNN、BBS、伦敦时报等等,还有NZ Herald,都进行了详细报导,使这件事情获得了它应该得到的广泛报导。

西方必须重新认识中共

葛特曼认为,那些认为中共当局仍然强大的认识“已经过时了”。“我是说,中共的财政困境已经很明显,中国已经不像过去那样占支配地位了”。

“外国公司在中国的状况都不怎么好,我理解,去年,有四分之一的美国企业离开中国,25%,这是个相当显著的数字。”

“所以我觉得,人们可能在某种程度上有些过时了,他们还没有完全搞明白”。“那些跟中国或中国人接触不多的人,他们确实很难知道它们(中国)是怎样运作的,他们也不知道那些人是如何思考的。”

“我可以解释一点点,但这并不是说我是西方与中国的桥梁;我只是觉得我对法轮功有所了解,我在全世界与很多法轮功学员在一起相当长的时间。”

为了了解法轮功学员日常的行为举止、所思所想,他甚至在新泽西州的一个城市里,在法轮功学员合住的房子里租了一个房间,每周都会去住两三天。“我并没有采访他们,也没打算那么做,我只是想了解人,想了解他们思考问题的方式。”

“其实,每一位法轮功学员互相之间都不同,他们每一个人随着时间推移也都有所变化”,“法轮功的声誉在中国大陆已经有相当的恢复,在西方也得到相当程度认同,只是时间可能会长一些。”

必须让更多人知道真相

葛特曼说:“历史上一直都有群体灭绝罪恶发生,也都是以同样的形式:人们开始时否认,然后开始接受事实,之后再围绕这个问题来解决,总是这样”,“一般来讲,在这样的事情还在发生时,人们都会去否认它,这并不奇怪。”

“麦塔斯和乔高把这(中共活摘器官)称为这个星球上的新型邪恶,我同意——形式是新的,但邪恶不新——这种医学界堕落的形式是新的。”

“人们总是有一种倾向,倾向于把某些事情推到一边去,人类一直都是这样”,“也有为让人们承认事情的真伪而不断地努力的,就不停地这样循环著”。

“据我知道,中共的目标——如果它有一个目标,即使中共分裂,它的目标人仍是掩盖罪行,就是这样,它们只想掩盖罪行。”

“如何能最大限度地掩盖罪行?就是把每一个见证这个罪行的人消灭——任何参与的人,这是它们一贯的作法,毛(泽东)就是这样做的。”

葛特曼最后说,“我们所能做的,就是让更多的人知道”,“我们不仅是让人感到触动,更要以事实为基础,提出让人无法不信服的例证”,以这种形式,“强迫人去听,强迫人去采取行动,强迫人去思考这个问题。”

(大纪元:http://www.epochtimes.com/gb/16/8/24/n8231207.htm)