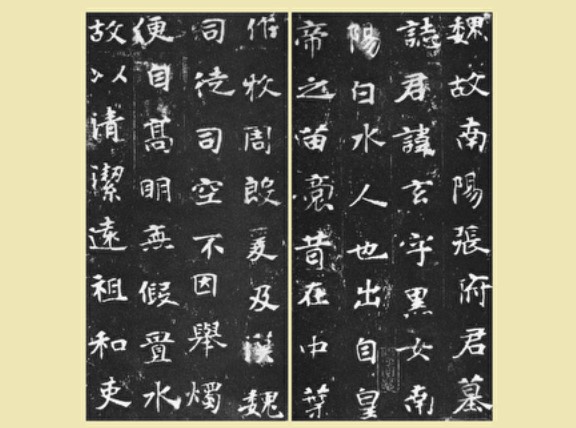

自古以来,中国有个地方叫南阳白水(今河南省方城县东南),那真是个地灵人杰的好地方,出过汉朝的中兴之主汉光武帝。魏碑第一的《张猛龙碑》的主角张猛龙也是白水人,本文介绍的《张黑女墓志》的主人张玄也是,此碑不知何处去,此碑拓本却是勾起了几百年的翰墨风云,对中国书史的风云人物及其书迹起了巨大的影响。

《张黑女墓志》也称《张玄墓志》,全称《魏故南阳太守张玄墓志》,刻于北魏普泰元年(公元531年)。辗转到了清朝,清人为避康熙皇帝爱新觉罗‧玄烨名讳,以字名之,称《张玄墓志》为《张黑女墓志》。(以下简称《张黑女碑》)

笔者有幸和《张黑女碑》这碑帖有些许缘分,看似偶然的邂逅,其后却是一路缘分的胶结。

我毕业于某专科学校,在学时,学校除了正课外还加开“课外活动”。所谓课外活动就是学生自己有什么特殊专长或特别喜爱的项目,如果学校聘得到这一科目的师资就开这门课,让学生自由报名参加。

我报名书法课,但并非我特别能写,也非特别喜好,纯粹是不知自己能选什么项目,只好选一个没有什么压力的课来上,这与我疏懒的天性有关,图个轻松惬意。

书法老师姓任,圆圆的中等身材,一头半长华发,总是笑眯眯地。看来是已年过半百的长者,心态却极年轻,也极具热情。一开场他没长篇大论,只要我们每个人轮流到他跟前写一个字让他看,然后再依每个学生的特性来定该学写什么书体,其中大都是碑体。

现在想来,任先生一定是喜研碑体并精通各体,虽不知他是否有如清末康有为的独到眼光,能分出各品高下之别,但感觉其碑帖的造诣必定也很高,熟知各体的特色与其间的异同,才能指导学生适情适性去习字。每个学生领了自己所得的书帖名,都欢喜地去购买字帖了。

我忘了自己当时写什么字,只知道被指定写《张黑女碑》。《张黑女碑》?听都没听过,但先生指定了,没听过也得买。

我家境不太好,经济并不宽裕,1960年代,父亲当时每月薪资才新台币一千多元,但是他秉持祖父“唯有读书高”遗训,供我们七个孩子上大学专校,有时注册就要万元之多。

知道父亲的艰辛不易,我盘算复盘算,只能告诉自己,不能造次。当时台北衡阳路有家很有名的书店有贩售二玄社的高档碑帖,记得当时标价是两百多元,等于我这穷学生一个月的伙食费(当时阳春面加一个卤蛋是二元),我舍不得花这个钱,便到旧书摊牯岭街(已拆除)买几十元的旧版书。

书的封面是稍厚且泛黄的一般道林纸,满布虫蛀蚀迹,简单的贴着《张黑女墓志》宋体字签条,整本书用普通的棉线草草地缝串着。我细心地捎回宿舍,对书页里的黑底白字,只觉得温和匀称,没有很特殊的感觉。因生性疏懒,也不像现在的学子们随手有网路可查阅相关资讯,自己也没上图书馆查资料的习惯,只想让老师来教就好了。

谁知事与愿违,这位任先生竟是神龙见首不见尾,并且连龙身都消失无踪,也就是第一次来帮学子们下了书单后,就再也没出现过。想得到指导的愿望落空了,学校也没再找老师来代课,且没说明放我们鸽子的原由,学生们也不懂得可以去争取,就这样不了了之。

后来在台北一个偏远的小寺院中,得知任先生已落发为僧,云游四方去了。再后来,在我家乡附近的一个小小寺庙中,又有缘见到已是比丘的任先生;那时,我也才知道任老师也画画,画的是水墨、笔简意赅的文人画,感觉和他十分匹配。

任先生一如既往,不改热情地要我把临帖让他看,还夸说我写的比另一个比丘尼好。他也说,他四处云游,见到资质不错的出家众,就鼓励习字。任先生真是个有心之士,是中华文化的播种人。

自从被学校放鸽子那天开始,我们的书法课没老师指导,学生就自己来。当时的教室很简陋,空荡荡的只有几张大木桌,一到书法课,学生也不需换什么特殊教室,很随兴便各据一方练起字来,也互相观摩,怎么执笔,怎么写。

一天,有位许姓同学把他裱褙好的行书条幅拿到教室白墙上悬挂起来,让大家欣赏。有同学爆料,因为家中亲缘关系,他拜师过故宫某某书法家,因此笔意中似乎有点二王(王羲之、王献之)的影子,听得我们一楞一楞的。诸如此事层出不穷,反正只要去“上课”就多少有收获。

毕业后,我得空就继续临摹,直到被柴米油塩酱醋茶缠身,不能再维持临帖的心情为止。虽然无法体会清末大家何绍基“通身用力方能成字”的要领,不能写出什么好字来,但每看这些字体总有惊喜之感。

《张黑女碑》意态温和却隐约有“吴带当风”的飞扬之势;结构多元有莲花不染污泥之百千姿。这些美感都来源于书家个人的审美修为,更来自于悠远的传统文化。拜现代科技之便,加上有心人士的努力,在外在实体方面,它形成一个坚实的网络,人人可以轻易地找到它、阅览它。

让我邂逅及临摹《张黑女碑》的任先生,如还健在,想必已是百岁人瑞了,他以行脚僧的姿态,背着纸笔墨砚,游走于台湾各大小寺院的身影在我的记忆中永难磨灭。@

北碑中的精品《张黑女碑》,对中国书史的风云人物起了巨大的影响。局部图片。(公有领域/大纪元合成)

大纪元 / 原文网址:https://www.epochtimes.com/gb/21/7/3/n13065150.htm