周敦颐之《通书》有云“文所以载道也”。这大概是我们所能找到的“文以载道”的最为贴切的出处。不过,文以载道的思想却是自古有之。确切地说从造字之初,中国人的文字就被赋予了“载道”的使命。于是每当世道大衰时,就会出现一些有志于以文济世的人,强调文章的道德内涵与教化作用,以文风变世风,比如,宋朝的古文运动。

不过,说起那一场古文运动,对文字之恶习以为常的现代人不免会有所误解,以为不过是文人间的拔旗立帜而已。事实上,那是一场有其原因、有其必要、有其效应、有其影响的道德回归运动。

从唐末以至五代,中原王朝频繁更迭,天下动荡,读书人多汲汲于仕进以为利禄之途,甚者流连曲中,以艳词相夸,仍可以中进士、夺状元,所以有句话叫作进士轻薄。这种情形直至宋初还有痕迹,譬如柳永之所谓“忍把浮名,换了浅斟低唱”。所以柳永屡遭黜落并非如他自以为的“黄金榜上偶失龙头望”,而是他的文章实在不合时宜,他大概没有意识到,自己正处在一个不只重文才,更重文德的时代。而如五代进士之轻薄,何谈参政辅国,更遑论传道授业了。

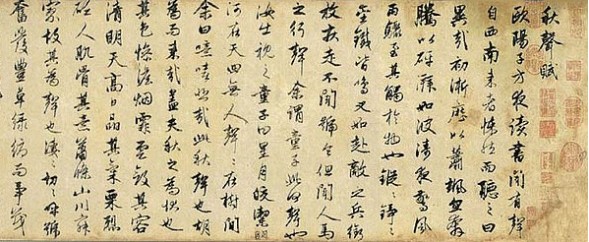

四库全书中收录的柳永的《乐章集》书影(公有领域)

事实上在柳永之前,关于文风之赈救,就已经有人首倡其议了。此人正是活跃于祖宗朝的柳开。他提出“古其理,高其意,随言短长,应变作制,同古人之行事”,又说“文恶辞之华于理,不恶理之华于辞也”。有意思的是这位宋初文坛上的活跃人物其实更接近于一个武人。他不仅善骑射、任武职,性格上亦也尚气自任,喜欢结交豪杰。也许在宋初时候,要想在文风未开的文坛上辟出一条路来,也只有这样透着武人气质的文人,才能有此大刀阔斧的勇气,才能有此披荆斩棘的魄力。

不过,就文字本身而言,柳开的文字并不算成功,病在矫枉过正,每每词涩言苦,令人难读。但他对文章要“古其理,高其意”的倡议却是与整个社会,特别是与当时理学之兴堪称同步,在此背景下,柳开之后,有宋初三先生胡瑗、孙复、石介同时而出,发理学之先声,与文坛相呼应,特以石介对柳开尤其赞赏。此三子者虽于文学未有大建树,而于学术上则对文以载道之思想大有助力。

于是宋兴七十年,宋初文坛基本达成远革五代之俗恶、近退西昆之浮华的共识,但尚未形成迥于前代之风格。彼时文学之士,可为战国之文,可为汉魏之文,独不能为宋文。直至庐陵欧阳修之出,文学泥古之状态始有突破,有宋文风为之一变。

欧阳修画像(公有领域)

天圣九年的春天,欧阳修来到西京洛阳,他的上司钱惟演爱山、爱水、爱诗、爱酒、爱才,对其幕下的青年才俊们,更是呵护有加,不仅不让他们承担过多的工作,还纵容他们游山玩水。不过,这并非是驭下不严,而是他不想让这些青年才俊们累于政事俗物,从而过早地摧折了灵气,障碍了文学的修习。这真是只有文人之间才有的心灵相通。在悠游嵩山的岁月里,欧阳修结识了当时的名士尹洙、梅尧臣,日为古文歌诗,久之,欧阳之文不仅道淳德粹,又为山水间的灵动之气与萧散意态所感染,如行云流水,一路深入浅出自然而然。

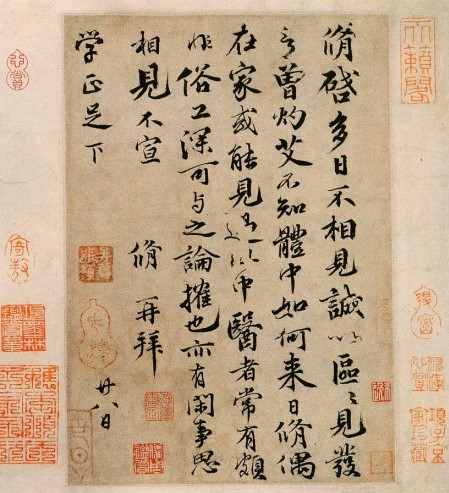

欧阳修与同僚书信真迹(公有领域)

《文心雕龙》有云“心生而言立,言立而文明”,文章贵在真,要发于真心,要出于自然。这也是欧阳修极为强调的,所以他疑石介文字太怪,讽宋祁文字太古,劝王安石“孟韩文虽高,不必似之也,取其自然耳”。而欧公之文字,譬如春风之疏畅,容与闲易,意豁如也。

此外欧阳修造就后学,其功尤大,与之同列为唐宋八大家的苏洵、苏辙、苏轼、曾巩都是他的门生。苏轼为《六一居士集》作序,将欧阳修比为韩愈,又云:自欧阳子出,天下争自濯磨,以通经学古为高。乃知欧阳修在这一场古文运动中堪称领袖人物。

欧公殁后,宋代文坛最为活跃的两个人物一为王安石,一为苏轼。王安石之文发平实为浩瀚,而又波澜老成,时有奇崛之语,连苏轼也不得不放笔道“此老野狐精也”,苏轼之文更是纵横跌宕,独步当世。连王安石这样一向高自标许的人物也不得不折服说“不知更几百年,方有此人物”。不过,二公在古文运动中却是各领风骚又千年。

王安石学问尚理,尝说:“人在少壮时,应当讲求天下正理,却闭门学作诗赋。”他擅长以古文阐经义,所谓经义之体,堪称前代所无之首创,后世八股之开山。熙宁年间,王安石更定科举法,不再以诗赋取士。不过,凡事有利有弊,科举罢诗赋,策经义,又使天下学子唯诵经义,不重文辞,正所谓过犹不及,最后王安石自己亦不得不叹道:“本欲变学究为秀才,不谓变秀才为学究也。”

在变科举一节上,苏东坡与王安石针锋相对。坡公尝言:“王氏之文未必不嘉,而患在好使人同己。”就是说,苏轼喜欢王安石的文章,但不喜欢王安石将自己的文章审美变成天下文章的标准。在苏轼看来,“使人同己”后的文风单调划一,几如黄茅白苇,遂以一枝凌云健笔,饱蘸了天地之灵气,散行纵横,写出了宋文令后世难以企及之境界,小至数行短札,大则万言之章,立意出人意外,行文自然天成。

苏轼同时,有苏门四学士者,将苏轼文风发扬开去。苏轼身后,天下学者翕然从之,而蜀士尤盛,至有俗语曰:苏文熟,吃羊肉;苏文生,吃菜羹。说的正是能写苏氏文章者,会很吃得开,不能写苏氏文章者,大概就只有吃菜羹的份了。苏文之大行于时可想而知。

盖文之所以载道,讲究的是有文有质。以文害质固然不可,以质害文,亦非所取。文质兼备,互相表里,才是真正可以写天地之辉光、晓生民之耳目的好文章。所以宋代文人们所苦心力索的又哪里只是文字章句之雕琢,实乃文明不朽之事业耳。@#

大纪元 / 原文网址:https://www.epochtimes.com/gb/16/6/14/n7997951.htm