巴金一生活了101岁。他出生于清末,在中华民国时代生活了37年,在中共统治下生活了56年。

但他的代表作《家》、《春》、《秋》等,都是在民国时写成的。在中共建政后,直到晚年写出《随想录》,半个多世纪,传世之作很少。

主要成就在民国

巴金1904年11月25日,出生在四川省成都市正通顺街一个大户人家。

1920年8月,考入成都外国语专门学校,学习英文;1927年,留学法国;1934年,留学日本。

1921年4月1日,发表第一篇文章《怎样建设真正自由平等的社会》。1929年,第一次以“巴金”的笔名在《小说月报》发表中篇小说《灭亡》。

巴金作为一个作家、出版家、翻译家的声名,是在中华民国时代建立起来的。他的大多数作品都是在这个时期完成的。

比如,他的10本长篇小说,10本中篇小说,12本短篇小说集,15本散文集,26本译著,2本自传与回忆录,2本论著,都是1949年前出版的。

紧跟中共留污点

1949年中共建政前,巴金是一个相对单纯的作家;但在中共建政后,巴金却成了作家里的官,且官越做越大,当过上海市文联副主席、中国文联副主席、中国作家协会主席、全国政协副主席等。

从中共建政一直到文革爆发前,巴金紧跟中共领导人毛泽东的部署,积极投身毛发动的大大小小的政治运动;他还经常率中国作家代表团出国访问,并接待来访的外宾。

1966年文革爆发不久,巴金受到冲击,被作家协会指令参加“运动”,继而被关进“牛棚”,只能写交代,被剥夺写作的权利,被抄家,被批斗,过着被称为“牛鬼蛇神”的艰难日子。

1968年夏,他在上海全市电视批斗大会上被批斗。之后被送到松江、奉贤等地农村从事体力劳动。1972年8月13日,他的夫人萧珊在屈辱中病逝。直到1976年10月,毛泽东的妻子江青等“四人帮”被抓捕,他才重获写作的权利。

1976年“文革”结束后,巴金曾感叹道:“十七年中(1949-1966)没有写出一篇让自己满意的作品。”

中国社科院文学所前所长刘再复回忆说,1988年5月,他到上海开会,曾登门拜访巴金,并告知,《文学评论》准备发一篇《评巴金近三十年来的创作》的文章。巴金立刻严肃地说:“千万不要发表,近30年来,我写的都是遵命文学,没有什么值得评论的。”巴金拉住他的手说:“我是愈紧跟愈写得不好啊。”

巴金最大的污点是,在毛泽东发动的历次政治运动中,遵命写了不少跟风批判的东西。比如:

1955年,毛发动批判“胡风反革命集团”运动时,他写过批判他的老朋友胡风的文章《必须彻底打垮胡风反党集团》;写过批判“胡风反革命集团”骨干成员、作家路翎的文章《谈别有用心的〈洼地上的战役〉》。

1957年,毛发动“反右派运动”时,他写过批判右派分子的文章《中国人民一定要走社会主义的路》,参与了对文艺界知名人士孙大雨、冯雪峰、丁玲、艾青等的批判。

1966年,毛发动文化大革命后,他曾对他的朋友柯灵等落井下石。

1956年,作家柯灵应统战部和文化部的要求,写了一个电影剧本《不夜城》。文革时,《不夜城》被点名批判为大毒草。当时上海文艺界领导指名要他写一篇批判文章。他写了,发在《文汇报》上。其中写道:

“文艺工作者必须认真地改造自己、你不遵守毛主席的文艺方向,不能同工农兵打成一片,不能取得工农兵的思想感情,就不能为工农兵服务。你不为工农兵服务,就要为资产阶级服务;你不宣传无产阶级思想,就会宣传资产阶级思想。不管是有意或无意,你就变成了资产阶级的代言人,替剥削者讲话。《不夜城》是这样,《林家铺子》也是这样。”

晚年难得是忏悔

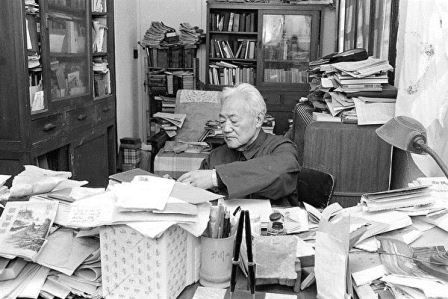

十年文革结束后,巴金已是70多岁的老人了,虽病魔缠身,仍以顽强毅力,写了他晚年最重要的作品《随想录》,历时8年,共计42万字。

1978年底,巴金在香港《大公报》开辟《随想录》专栏。从1978年12月1日写出第一篇《谈〈望乡〉》,到1986年8月20日写完最后一篇,即第150篇《怀念胡风》。

然后,以每30篇编为1集,共出了5集,依次为《随想录》、《探索集》、《真话集》、《病中集》和《无题集》。

其中最闪光之处有二:一是讲真话,二是忏悔。

关于讲真话。巴金写道:“我们这一代人的毛病就是空话说得太多。写作了六十几年,我应当向宽容的读者请罪。我怀着感激的心向你们告别,同时献上我这五本小书,我称它们为‘真话的书’。我这一生不知说过多少假话,但是我希望在这里你们会看到我的真诚的心。”

关于忏悔。文革结束后,上世纪80年代,许多中国作家作品的主题是:我控诉。但巴金作品的主题却是:我忏悔。

他曾经讲:不忏悔,是我们民族的弱点。这一点我们确实应该向德国人学习。他们不认为法西斯是希特勒一个人的责任,而是全德意志民族的耻辱,而我们却把一场民族的悲剧推到林彪、“四人帮”几个人身上。

巴金的忏悔贯穿在《随想录》中。他写道:

“印在白纸上的黑字是永远揩不掉的。子孙后代是我们真正的裁判官。究竟对什么错误我们应该负责,他们知道,他们不会原谅我们。20世纪50年代,我常说做一个中国作家是我的骄傲。可是想到那些‘斗争’,那些‘运动’,我对自己的表演(即使是不得已而为之吧),也感到恶心,感到羞耻。”

“今天我回头看自己在十年中间所作所为和别人的所作所为,实在不能理解。我自己仿佛受了催眠一样变得多么幼稚,多么愚蠢,甚至把残酷、荒唐当做严肃、正确。我这样想:要是我不把这十年的苦难生活作一个总结,从彻底解剖自己开始弄清楚当时发生的事情,那么有一天说不定情况一变,我又会中了催眠术无缘无故地变成另外一个人,这太可怕了!这是一笔心灵上的欠债,我必须早日还清。”

“我完全用别人的脑子思考,别人大吼,‘打倒巴金’,我也高举右手响应。这个举动我现在回想起来,觉得不大好理解。但当时我并不是做假,我真心表示自己愿意让人彻底打倒,以便从头做起,重新做人。我还有通过吃苦完成自我改造的决心。我甚至认为‘造反派’不理解我这番用心感到痛苦。”

“奴隶,过去我总以为自己同这个字眼毫不相干,可是我明明做了十年的奴隶……我就是‘奴在心者’,而且是死心塌地的精神奴隶。这个发现使我十分难过!我的心在挣扎,我感觉到奴隶哲学像铁链似地紧紧捆住我全身,我不是我自己。”

“我明明记得我曾经由人变兽,有人告诉我这不过是十年一梦。还会再做梦吗?为什么不会呢?我的心还在发痛,它还在出血。但是我不要再做梦了。我不会忘记自己是一个人,也下定决心不再变为兽,无论谁拿着鞭子在我背上鞭打,我也不再进入梦乡。”

作家萧乾说:“巴金的伟大,在于敢否定自己。”

作家金庸说:“巴金的伟大之处就在于敢于用作品解剖自己的灵魂。”

遗愿未了成憾事

1986年,巴金在《随想录》中,提出建立“文革”博物馆的构思。他写道:

“建立‘文革’博物馆,这不是某一个人的事情,我们谁都有责任让子子孙孙,世世代代牢记十年惨痛的教训。‘不让历史重演’,不应当只是一句空话,要使大家看得明明白白,记得清清楚楚,最好是建一座‘文革’博物馆,用具体的、实在的东西,用惊心动魄的真实情景,说明二十年前在中国这块土地上,究竟发生了什么事情?让大家看看它的全部过程,想想个人在十年间的所作所为,脱下面具,掏出良心,弄清自己的本来面目,偿还过去的大小欠债。没有私心才不怕受骗上当,敢说真话就不会轻信谎言。只有牢记‘文革’的人才能制止历史的重演,阻止‘文革’的再来。”

1995年,“文革”30年前夕,年过九旬的巴金给大型图录《“文革”博物馆》一书写了后记。这本书分上、下集,于1995年年底出版。书中收录了数千张历史照片。这是迄今为止关于“文革”历史的资料最齐备、叙述最有力度的著作之一。

巴金对这本书的编者杨克林说:“(建‘文革’博物馆)这件事应该做,‘文革’博物馆每一个地区都应该建立。”

但是,从巴金提出建“文革”博物馆至今,37年过去了,巴金遗愿未了。

2005年10月17日,巴金因病在上海华东医院逝世,享年101岁。

结语

当今中国,从中共最高层到最基层,许多人的思维定势仍然是:错的都是别人,对的都是“老子”;拒绝忏悔;满嘴假话;谁讲真话打击谁;文革余毒沉渣泛起。

巴金虽然有他个人、历史和时代的局限性,但毕竟,在十年文革结束后,在极左思想的影响仍然很大的情况下,他能够反思文革,忏悔自己做过的错事,倡导讲真话,反复提醒后人警惕文革悲剧重演,这些都是难能可贵的。

(大纪元:https://www.epochtimes.com/gb/23/8/31/n14064433.htm )